Madame Denise Dodier-Jacques avait écrit dans L’Entraide généalogique une série d’articles connue sous le nom Les vieux métiers. Cette série a été publiée il y a une trentaine d’années, en 20 épisodes échelonnés entre 1990 et 1996. Peu d’entre vous se rappellent donc de cette série qui a marqué. Pas moins de quatre de ces articles s’étaient mérités le prix Raymond-Lambert du meilleur article.

Nous avons retracé les 20 épisodes en question qui vous seront présentés graduellement au fil des prochains mois. Ce premier article intitulé L’Embaumeur est l’un de ceux qui ont reçu le prix Raymond-Lambert. Il a été publié il y a exactement 30 ans, soit à la fin de 1993. Il reflète donc l’état des choses à cette époque.

Temps de lecture estimé – 11 minutes

*****

Madame Denise Dodier-Jacques (photo de la revue L’Entraide généalogique 1993 no. 16-4)

« Une paire de linceul!’ »

Que font ces articles à faire frémir dans la dot de la future mariée Catherine Caron, cette jeune fille de 13 ans qui épouse Jacques Dodier en 1662? Il ne semble y avoir qu’une réponse, si ces linceuls n’étaient pas des draps de lit. Autrefois, la mort faisait partie de la vie quotidienne de la plupart des individus. Ils pouvaient s’attendre à voir mourir certains de leurs enfants dès le jeune âge. Ils voyaient des parents et des amis succomber à la maladie.

La mort est un sujet tabou, on ne peut le nier, surtout lorsqu’il s’agit de nos morts, de notre mort. Il ne faut pas oublier que «chaque instant de la vie est un pas vers la mort ».

Qui n’a pas une personne de sa parenté qui a enseveli les morts de sa paroisse? Eh bien! ma grand-mère maternelle, Noémie Grondin fut une de ces personnes. Ensevelir un mort n’est pas chose facile. La première fois est un moment difficile à passer, vous pouvez me croire.

Depuis le début du 20e siècle, nous sommes moins souvent appelés à côtoyer la mort. Les soins des mourants et des défunts reviennent à des professionnels, entrepreneurs de pompes funèbres, embaumeurs.

L’embaumement n’est pas un fait récent, il est pratiqué par presque tous les peuples de l’antiquité. Cet art de l’embaumement a atteint un très haut degré de raffinement et de perfection chez les Égyptiens. Ils fondent cet art sur la théorie de l’immortalité de l’âme. Ils croient que l’âme reste près du corps du défunt tant et aussi longtemps que le corps conserve sa forme humaine à peu près entière. Chez les Juifs, l’embaumement est réservé aux grands personnages. Il n’a pour but que de retarder la putréfaction des corps. Les Grecs pour leur part incinèrent leurs morts. Avant de procéder à cette cérémonie, ils les embaument pour les préserver de la décomposition avant l’incinération.

Les corps des rois Égyptiens et de tous ceux qui en ont les moyens étaient embaumés par un procédé long et coûteux. Ce travail comprenait plusieurs opérations: « ils vidaient d’abord le cadavre de ses viscères; ils lavaient ensuite ces derniers avec une solution à base d’aromates, ou les dissolvaient à l’aide d‘un liquide caustique. Ils enlevaient les graisses et les mucosités, qui étaient soumises pendant deux mois à l’action du carbonate de sodium. Ils procédaient ensuite à la dessiccation du cadavre, à l’air ou dans des étuves. Certains corps étaient plongés dans du bitume chaud et liquide ou dans de la cire fondue qui pénétrait et remplissait toutes les ouvertures; d’autres étaient remplis de substances odorantes et antiseptiques et enduits d’un vernis.» (1)

L’embaumement terminé, on appliquait sur toutes les régions du corps une série de bandelettes enduites de gomme (baumes) et destinées à protéger le corps de l’action de l’air et de l‘humidité. On plaçait ensuite la momie dans un cercueil sculpté à la ressemblance du défunt. Ce cercueil-statue était à son tour placé dans une autre tombe de pierre ou de bois. Des momies, dont l’embaumement a plus de trois mille ans, sont renfermées dans les nécropoles de la Haute-Égypte. Ces procédés sont imités au moyen-âge et dans les temps modernes.

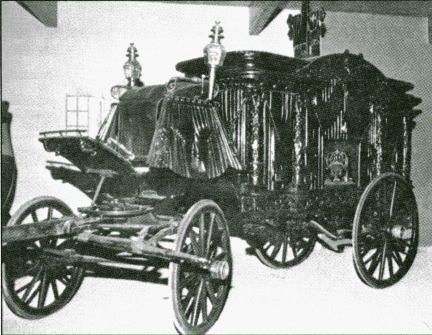

Corbillard 1896, fabriqué pour la Seigneurie de Boucherville, sculpté dans le bois de chêne. Source: Musée d’automobiles de Granby, carte postale, collection Denise Dodier.

A la fin du 19” siècle, il n’y a pas encore d’entrepreneurs de pompes funèbres pour s’occuper de l’ensevelissement des morts. Cet acte de charité revient au voisinage ou à une personne habile. Cette personne lave le corps, lui fait la barbe, lui met ses sous-vêtements car c’est, dit-on, plus respectueux, l‘habille de ses plus beaux vêtements et de ses chaussures et lui coiffe les cheveux. On prend quelques précautions jusqu’à ce qu’il devienne rigide: fermer les paupières, attacher le menton avec un linge, lier les jambes, etc. Pendant ce temps se fait la préparation de la chambre funèbre pour exposer le mort «sur les planches », car l’exposition des dépouilles mortelles se fait dans les maisons. Il s’agit de 2 tréteaux recouverts de planches sur lesquelles on met des draps blancs; sous ces planches, on place des chaudières de chaux pour recueillir les sécrétions de sang et d‘eau du défunt. Le corps non embaumé est couché sur ces planches.

On installe un crêpe noir à la porte de la maison pour signifier qu’il y a une «veillée au défunt ». Le mort est exposé, jour et nuit pendant 3 jours, à la piété des parents, voisins et amis. Le chapelet se récite à toutes les heures, on se tient éveillé en se racontant des peurs, des petites histoires et l’on prend parfois un peu de boisson à la cachette de la famille en deuil. Nous pouvons bien imaginer les minutes de plaisir causées par la fatigue. Il ne faut pas oublier le repas copieux servi à minuit à toutes les personnes présentes. Avant les funérailles, le défunt est déposé dans un cercueil de fabrication domestique qui épouse la forme du corps, puis transporté à l’église dans un corbillard pour le service, selon la catégorie choisie, et enfin au cimetière, sa dernière demeure. L’ensevelissement et l’embaumement ne se font plus dans les maisons. Quant à l’exposition des dépouilles mortelles dans les salons funéraires, elle ne remonte que vers les années 1950.

L’embaumeur travaille maintenant dans une entreprise de pompes funèbres. Il embaume les corps conformément aux prescriptions de la loi et selon des procédés modernes de conservation. On le désigne maintenant sous les noms de thanatologue ou de thanatopraticien.

«La thanatopraxie n’est pas obligatoire, sauf si le corps est exposé plus de 18 heures après le décès ou si on rapatrie le corps d’un défunt décédé à l’étranger. (2)

Il semble que l’art de l’embaumement nous est venu des États-Unis au début du 20e siècle. Souvent le fils apprenait de son père le métier de directeur de funérailles et de thanatologue. Un embaumeur de la Beauce nous rapporte que son père « fut diplômé par la maison Gérard et Godin de Montréal. Il exerça alors la profession d‘embaumeur de 1910 à 1948 », (3) et que par la suite ce fut lui et son frère qui exercèrent le métier. Une recherche du côté d‘un embaumeur dans une entreprise de pompes funèbres nous apprend qu’il a suivi dans les années 70, un cours de 2 étés à l’Université de Montréal. Maintenant le CEGEP de Rosemont offre les techniques de thanatologie qui durent trois ans. Il faut un permis du ministère des Affaires sociales pour être admis dans la profession. Une corporation régit les thanatopraticiens du Québec.

L’embaumeur effectue plusieurs tâches: il lave le corps, il prépare le défunt pour la thanatopraxie (l’embaumement en est la forme historique), il injecte dans les vaisseaux sanguins les substances destinées à assurer la conservation, il vide les viscères, il maquille et coiffe le défunt et rend leur aspect normal aux corps mutilés, il habille le défunt et enfin le place dans le cercueil.

Les principaux instruments utilisés pour son travail sont: des pinces, un bistouri, des crochets, des seringues hypodermiques, des pompes, des trocarts, des produits de maquillage.

L‘horaire de l’embaumeur est variable; ses heures sont irrégulières. Il travaille les fins de semaine, souvent les jours fériés, sur appel et le soir, à l’intérieur dans un endroit bien aéré, propre, éclairé et à la température contrôlée.

Son travail est très exigeant sur le plan émotif. Il doit comprendre et s’exprimer facilement. Il doit avoir de la dextérité et une bonne coordination. Il doit aimer travailler en solitaire.

L’embaumement demande de l’effort physique pour déplacer le corps. Souvent l’embaumeur est tenu d’effectuer son travail dans des positions inconfortables. Il doit posséder plusieurs qualités: être sérieux, calme, discret, mature, bien équilibré émotivement et avoir le sens de l’esthétique.

Le métier d‘embaumeur, qui remonte aux temps anciens, a naturellement beaucoup évolué dans ses méthodes de travail. Les produits destinés à l’embaumement à base de plantes ont cédé leur place aux produits à base de formol et l’ouverture de salons funéraires rend maintenant la tâche plus facile aux embaumeurs. Là où la vie finit, le travail de l’embaumeur commence. Quel travail bizarre!

Bibliographie

(1) Encyclopédie Grolier, Tome IV, la Société Grolier Ltée, 1954.

(2) Article publié dans la revue Protégez-vous, nov.- déc. 1980, p.6.

(3) Notes historiques sur St-Ephrem de Beauce.

Autres sources

- Québec Histoire, vol.2, no. 1, automne 1972, p. 53-54.

- Article de journal publié dans La Tribune.

- Article de journal publié dans La voix gaspésienne, 10 juin 1987.

- Document fourni par la Société québécoise de développement et de main-d’œuvre de l’Estrie.

*****

Cliquez ici pour retourner à la page d’accueil du site pour lire ou relire d’autres articles.