Pour le temps des Fêtes, nous avons pensé vous offrir une série en rafale de quatre articles provenant des archives de la revue L’Entraide généalogique. Publiée il y a une dizaine d’années, en 2013 sous la plume d’André Tessier, cette série raconte la tentative de colonisation de ce que l’on avait appelé à l’époque Franceville, justement près des Cantons unis de Ditton, Chesham et Clinton dont une partie de l’histoire vous est racontée sur notre site à travers la biographie de J.A. Chicoyne. Bien qu’il ne reste plus grand-chose de nos jours de Franceville, cette colonie était située entre Scotstown et le Mont Mégantic, près de la frontière avec l’État du Maine.

Voici le troisième de quatre épisodes. Le quatrième et dernier épisode vous sera offert la semaine prochaine, le mercredi le 3 janvier à notre retour pour commencer 2024.

Cliquez ici pour retourner aux épisodes précédents et pour lire la série dans l’ordre.

Temps de lecture estimé – 15 minutes

*****

ÉPISODE 3 – LES COLONS FRANÇAIS DE FRANCEVILLE

On a vu dans les chapitres précédents qu’une vingtaine de familles françaises se sont installées à Franceville entre 1870 et 1914. Nous allons aujourd’hui tracer un portrait de ces Français du point de vue de leur métier, de leur emplacement à Franceville, des liens de famille qui les unissent et de leur appartenance religieuse. Qui sont en effet ces familles qui ont choisi de quitter leur mère patrie et de s’expatrier au Canada?

D’après les sources consultées (1), ce sont principalement des familles dont le chef pratique un métier peu spécialisé : il y a beaucoup d’ouvriers sur les bateaux qui transportent les Français qui accostent à Québec et à Montréal. Les Français destinés à s’installer à Montréal sont plus spécialisés que ceux qu’on envoie en régions éloignées (2).

C’est ainsi qu’à Franceville, plusieurs travailleront comme ouvriers dans les scieries ou les manufactures. Certains essaieront aussi de cultiver un lopin de terre, sans aucune compétence dans le domaine.

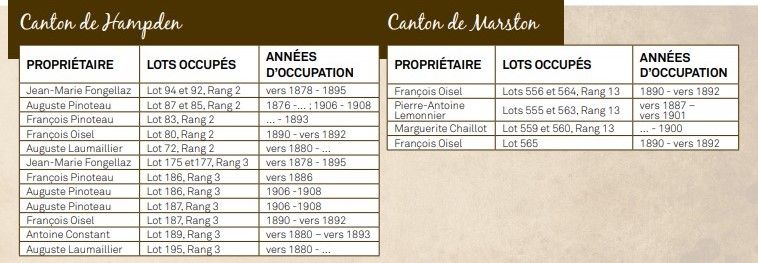

Figure 1 : Tableaux des emplacements connus des colons français de Franceville

Du point de vue géographique, les colons de Franceville sont concentrés dans le même secteur et à peu de distance de la frontière qui délimite les cantons de Hampden et de Marston. Si nous prenons les numéros de lots de 1895, Jean-Marie Fongellaz demeure sur les lots 175 et 177 du Rang III du canton de Hampden qui font face aux lots 92 et 94 du Rang II qui lui appartiennent. En se dirigeant vers Marston, les lots du Rang II vont en régressant tandis que ceux du Rang III vont en augmentant. Pour le Rang II, Auguste Pinoteau demeure sur les lots 87 et 85, son fils François Pinoteau, sur le lot 83, François Oisel, sur le lot 80, et Auguste Laumaillier, sur le lot 72, situé à proximité du canton de Marston. Au Rang III, François Pinoteau demeure sur le lot 186, François Oisel, sur le lot 187, Antoine Constant, sur le lot 189 et Auguste Laumaillier sur le lot 195 en face du lot 72, à la limite du canton de Marston.

Le 9 décembre 1884, le Canadien-français Félix Simoneau acquiert les terres de la Couronne situées sur les lots 74 du Rang II et 193 du Rang III. Du côté de Marston, François Oisel est propriétaire des lots 556 et 564 qui font face aux Rangs II et III du canton de Hampden. Par la suite, les lots 555 et 563 appartiennent à Pierre-Antoine Lemonnier et les lots 559 et 560 à Marguerite Chaillot. Si on y intercale les lots ayant appartenu à André Pinoteau, voisins de ceux de Jean-Marie Fongellaz ainsi que ceux d’André Mathias, un proche voisin de Maximilien Petitfourt, on constate que les membres de la petite colonie française qui s’est installée sur le chemin de Franceville étaient proches les uns des autres et s’entraidaient fréquemment.

La famille Gabert est l’une des premières à venir s’installer à proximité du chemin de Franceville. Le 28 août 1875, un jeune du nom de Gabert, accompagné d’un compatriote, assiste à la première messe célébrée à la nouvelle chapelle de Vaillantbourg, future municipalité de Notre-Dame-des-Bois (3). Le père du jeune Gabert se prénomme Joseph et est un cultivateur né en France en 1826 (4).

En 1876, on remarque la présence des cousins André et Auguste Pinoteau à Franceville. Cette année-là, le 30 décembre, ils sont présents aux funérailles de Marguerite Longin, épouse de Zéphirin Gélibert, décédée à l’âge de 40 ans (5). Le 12 février 1878, André Pinoteau signe le registre d’état civil lorsque Zéphirin Gélibert, ébéniste (6) et journalier, domicilié à Hampden et veuf de Marguerite Longin (7) , épouse Octavie Gabert, fille mineure de Joseph Gabert, cultivateur. Nous n’avons aucune indication de l’endroit exact où demeuraient plusieurs pionniers de Franceville. Le Registre foncier du Québec est muet à cet égard.

André Pinoteau, fils de Pierre Pinoteau et de Jeanne Auget, est né le 9 juillet 1832. Il épouse Marie Desnoues le 12 septembre 1854 à Villeneuve-sur-Cher, en Haut-Bercy (8). Pinoteau est jardinier au moment de son mariage (9). Le couple aura huit enfants nés en France. Le 4 juillet 1877, Charles, leur nouvel enfant, voit le jour à Hampden (10). Le 8 janvier 1881, Pierre-Auguste Pinoteau, fils d’André Pinoteau et de Marie Desnoux, épouse Marie-Louise Fongellaz, fille de Jean-Marie Fongellaz et de Phébronie Dumont. Ils se marient à la paroisse Saint-Zénon, à Piopolis (11). La famille Fongellaz est voisine de celle d’André Pinoteau à Franceville.

Après quelques années, les liens se resserrent entre les Français et la population francophone née au Canada. Le 29 novembre 1878, André Pinoteau et Marie Desnoues deviennent parrain et marraine d’Alfred Champagne, fils de François Champagne et d’Elmire Dubé, de Hampden, lors d’une célébration qui se déroule à l’église de Piopolis (12).

Les colons français de Franceville commencent à s’unir à des Canadiens français, ce qui n’était pas rare dans d’autres régions du Québec. Ainsi, le 15 septembre 1884, Louis Pinoteau, cultivateur, domicilié à Franceville, fils majeur d’André Pinoteau, cultivateur, épouse Amanda Laforest, fille majeure d’Adolphe Laforest, forgeron, et de Catherine Lepage, de Scotstown (13).

Au plan de la foi et des pratiques religieuses, le recensement canadien de 1881 nous démontre que la colonie de Franceville n’est pas monolithique. Ainsi, dans le canton de Marston, Jean Sauny (14), cultivateur originaire de la France âgé de 40 ans, se déclare libre-penseur (15). Dans le même secteur, on retrouve Maximilien Petitfourt, 44 ans, un cultivateur qui se décrit lui aussi comme libre-penseur (16). Ces colons n’ont pas fui la France à cause des idées qui y sont véhiculées. En effet depuis son avènement, en 1871, la Troisième République prône la laïcisation de la société et tente de prendre le contrôle de l’éducation et des services sociaux. Les libres-penseurs y sont donc plus acceptés que les différentes églises qui commencent à subir l’intolérance des autorités, qui se manifeste par des tracasseries administratives et des pressions politiques.

Un des voisins de Petitfourt est André Mathias. Ce dernier est un veuf arrivé au Canada à l’été de 1874 avec ses enfants (17). En 1879, il se remarie avec Marie Marcoux, née en France, au Methodist French First West End (18). En 1881, lorsqu’il arrive dans le canton de Marston, pour être cultivateur, Mathias est converti au catholicisme. Un fils issu de son second mariage, Jules-André, est baptisé à Piopolis le 4 août 1883 (19). Un pionnier de Val-Racine, Jean-Baptiste Breault est le parrain de cet enfant (20).

Peu de temps après cette naissance, André Mathias revient à Montréal. Son mariage avec Marie Marcoux est revalidé à l’église Saint-Jean-Baptiste de Montréal le 6 août 1886 (21). Lorsqu’il décède à Montréal en 1888 (22), Mathias a des funérailles catholiques, célébrées à la basilique Notre-Dame (23), alors l’église paroissiale des Sulpiciens.

Le recensement de 1881 identifie entre autres, comme étant d’origine française, le cultivateur Victor Lepeletier, un évangéliste (24), le méthodiste Antoine Constant, cultivateur (25), la famille Fongellaz et celle d’André Pinoteau, qui comprend sept membres (26), tous de fervents catholiques, et Nicolas Kauff, un allemand catholique d’origine française. Kauff, né en 1828, arrive au Canada le 3 novembre 1878 à bord du bateau The Peruvian (27). La liste des passagers le décrit comme étant un ouvrier (28). Kauff est accompagné de son épouse Adèle Dallet et de son fils âgé de 4 ans. Ce dernier porte le même prénom que son père (29).

Malgré une amélioration de leur situation économique, les colons demeurent isolés. À cette époque, les pionniers de Saint-Léon-de-Marston célèbrent la messe dans la maison du forgeron Solyme Barsalou, originaire de la Montérégie. Les curés de Piopolis et de Notre-Dame-des-Bois viennent tour à tour, de façon intermittente, dispenser les services religieux aux fidèles.

En 1882, des colons de Saint-Léon écrivent à Mgr Racine pour demander qu’une chapelle soit construite dans leur hameau et pour obtenir qu’un missionnaire puisse y célébrer la messe. Pour appuyer leur requête, ils mentionnent que la grande distance qui les sépare de leur église paroissiale, située à Piopolis, est parfois impossible à franchir «à cause du mauvais état des chemins et de la pauvreté des colons à se munir de voiture». La vie religieuse de ces fidèles subit les contrecoups de l’éloignement. Ainsi, «leur foi diminue par manque d’exercices publics les jours consacrés au Seigneur». En plus, les parents «élèvent leurs familles dans une grande ignorance loin des écoles et des églises». Parmi les pétitionnaires, nous remarquons quatre colons de Franceville : André Pinoteau, Louis Pinoteau, Maximilien Petitfourt et André Mathias (30).

Le 11 août 1883 se déroule une assemblée en plein air, tenue au coin des chemins Bury-Mégantic, Chesham et McLeod Crossing dont l’objet est de choisir une place pour construire un presbytère. Lors d’une autre rencontre qui réunit les francs tenanciers du secteur sud-ouest du canton de Marston et du sud-est du township de Hampden, le 19 août 1883, un comité est mis sur pied pour ériger une chapelle. C’est autour de cette chapelle que sera construit le village de Val-Racine. Le comité comprend Jean-Baptiste Breault, fils, Jean Guay, Gilbert Bouffard, Léon Giguère et André Pinoteau.

Figure 2 : Église de Saint-Léon-de-Marston (Val-Racine), érigée en 1890, construite sous la pression de francs tenanciers, dont plusieurs Français de Franceville.

Les services religieux offerts à la communauté protestante de Franceville sont irréguliers. Au recensement de 1881, on voit apparaître la famille du marchand Antoine Raymond, âgé de 36 ans, dont les membres adhèrent à la religion presbytérienne (31). Raymond et son épouse, Eugénie Chapelle, originaires de Saint-Étienne, dans le département de la Loire, font venir, en 1878, le pasteur de l’église méthodiste de Sherbrooke, L. Charbonnel, afin de baptiser un de leurs enfants à Hampden, où ils résident (32). Il n’est pas rare que les Églises qui disposent de pasteurs itinérants procèdent aux services religieux des églises autres que catholiques.

Les difficultés de la vie en région éloignée amèneront bientôt les colons français à quitter Franceville. Ils laisseront peu de traces de leur passage.

Dans le dernier article qui porte sur cette colonie, nous parlerons des vestiges qu’ils y ont laissés ainsi que des divers endroits où ils ont migré par la suite afin d’améliorer leur sort.

Références :

(1) Liste des passagers, 1865-1922, à bord des bateaux se rendant au Canada, à : http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/passagers/, consulté le 26 octobre 2012.

(3) Robert, Pierre, «La colonie de rapatriement de Ditton, Chesham, Emberton… p. 25. Tiré du journal Le Progrès, 28 août 1875, p. 3. Le Progrès utilise la graphie Gobert pour parler du jeune Gabert.

(4) Site web Ancestry.

(5) Site web de l’Institut Drouin, Piopolis, 1876.

(6) Notaire MacKie, Acte notarié No 2536, 22 juillet 1879.

(7) Cette dernière provient de la région de Grenoble, dans le département de l’Isère, Notaire MacKie, Acte notarié no 2536, 22 juillet 1879.

(8) Site web Ancestry

(9) Site web Ancestry

(10) Institut Drouin, Piopolis, 1877.

(11) Site web de l’Institut Drouin, Piopolis, 1881.

(12) Site web de l’Institut Drouin, Piopolis, 1878.

(13) Site web de l’Institut Drouin, Piopolis, 1884

(14) Appelé aussi Sanny ou Saulnier dans d’autres documents publics.

(15) Recensement de 1881 en ligne, dans http://www.collectionscanada.gc.ca/022/022-911-f.html, consulté en août 2012.

(16) Recensement de 1881 en ligne, dans http://www.collectionscanada.gc.ca/022/022-911-f.html, consulté en août 2012.

(17) Fournier, Marcel, La Colonie Nantaise de Lac-Mégantic, p. 288.

(18) Site web Ancestry.

(19) Site web de l’Institut Drouin, Piopolis, 1883.

(20) Site web de l’Institut Drouin, Piopolis, 1883.

(21) Site web Ancestry.

(22) Fournier, Marcel, La Colonie Nantaise de Lac-Mégantic, p. 288.

(23) Site web Ancestry.

(24) Recensement de 1881 en ligne, dans http://www.collectionscanada.gc.ca/022/022-911-f.html, consulté en août 2012.

(25) En 1893, un terrain appartenant à Antoine Constant, situé sur le lot 51 du Rang III est mis en vente pour taxes impayées. Municipalité du canton de Hampden, ventes pour taxes, 1893.

(26) Certains enfants d’André Pinoteau restèrent en France.

(27) Site web Ancestry.

(28) Labourer, dans le texte.

(29) Recensement de 1881 en ligne, dans http://www.collectionscanada.gc.ca/022/022-911-f.html, consulté en août 2012.

(30) Fournier, Marcel, La Colonie Nantaise de Lac-Mégantic…., p. 66.

(31) Recensement de 1891 en ligne, dans http://www.collectionscanada.gc.ca/022/022-911-f.html, consulté en août 2012.

(32) Base de données Connolly, consultable à la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est.

*****

Cliquez ici pour retourner aux épisodes précédents et pour lire la série dans l’ordre.

Cliquez ici pour retourner à la page d’accueil du site pour lire ou relire d’autres articles.