Madame Denise Dodier-Jacques avait écrit dans L’Entraide généalogique une série d’articles connue sous le nom Les Vieux Métiers. Cette série a été publiée il y a une trentaine d’années, en 20 épisodes échelonnés entre 1990 et 1996. Peu d’entre vous se rappellent donc de cette série qui a marqué. Pas moins de quatre de ces articles s’étaient mérités le prix Raymond-Lambert du meilleur article de l’année.

Nous avons retracé les 20 épisodes en question qui vous seront présentés graduellement au fil des prochains mois. Ce deuxième article intitulé L’Épicier a été publié il y a plus de 30 ans, soit à la fin de 1990. Il reflète donc l’état des choses à cette époque.

Madame Denise Dodier-Jacques (photo de la revue L’Entraide généalogique 1993 no. 16-4).

Temps de lecture estimé – 9 minutes

*****

L’ÉPICIER

Le métier d’épicier remonte à plusieurs siècles. Au début, il fait le commerce des épices. Une marchandise ayant une grande valeur pour un poids modeste. Afin de connaître un peu mieux ce métier, voyons d’abord la définition ancienne et moderne de l’épicier, les épices et leurs usages, le commerce des épices, le « corps d’épicier », les droits et devoirs des épiciers-apothicaires, la hiérarchie dans le métier, l’enseignement, les difficultés et l’évolution du métier.

Si l’on s’en rapporte au « Petit Robert » pour la définition du mot épicier, nous voyons la grande différence existant entre l’ancien épicier et celui que nous connaissons. Voici: « (1) anciennement : personne qui faisait le commerce des épices, des drogues (sans être apothicaire); puis (aux XIIe et XIIIe siècles) des confitures, des cierges, bougies etc. … (2) moderne: personne qui tient une épicerie, un commerce d’épicerie. »

Les épices sont des substances d’origine végétale, aromatiques ou piquantes au goût. Leur rôle est de parfumer et de relever la saveur naturelle des aliments sans la dissimuler ou la faire oublier. II en existe une grande variété. Les principales épices, aussi appelées les cinq drogues royales sont: le poivre, le gingembre, la noix muscade, la cannelle et le clou de girofle.

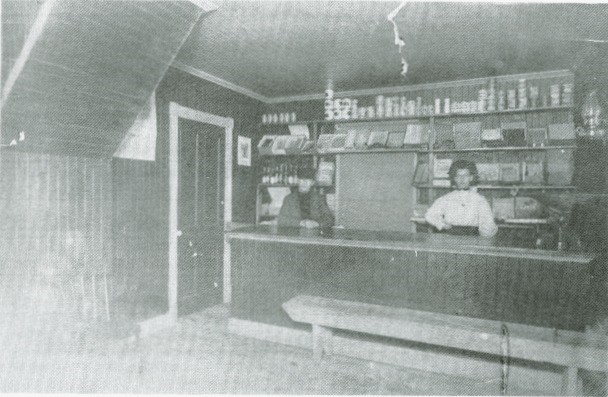

Aurèle et Zélia Dodier au comptoir de leur épicerie-restaurant à Magog en 1910. Ils étaient les enfants de Jean-Baptiste Dodier et de Rosalie Nadeau de East-Broughton. Jean-Baptiste était le frère de mon grand-père paternel.

C’est avec le retour des Croisés que l’usage des épices exotiques commence à se répandre en Europe. Les Croisés en ont pris le goût au cours de leurs expéditions en terre sainte, au contact de leurs ennemis amateurs d’épices. Avant l’arrivée des épices, les condiments multiples accompagnaient depuis longtemps les sauces et les « rôts ». Les Croisés ramènent aussi de leur expédition une « pharmacopée nouvelle » (recueil de recettes ou formules pour préparer les médicaments) dont ils avaient constaté l’efficacité. Les épices servent non seulement à la cuisine, mais aussi à la préparation des médicaments.

Le commerce des épices est des plus importants. II amène « les progrès technologiques suscités par la navigation, la découverte des mers et de terres nouvelles, une stimulation économique générale pour les pays engagés dans le grand commerce des épices ». On nomme « Route des épices » la route des bateaux vers les Indes. Les épices, produits recherchés, cheminaient en compagnie des pierres précieuses et les étoffes rares. Les épiciers d’alors se devaient de connaître les variations du marché, d’avoir de bons capitaux et d’assumer les risques du voyage. Au déchargement de la marchandise au port, les épices sont pesées sur les balances de la douane. Une fois les droits payés, la marchandise est vendue aux épiciers apothicaires.

Le commerce des épices est réglementé dans les pays d’Occident par le groupement des professionnels. Charlemagne le supprime, mais ses successeurs le rétablisse vu l’importance économique et politique des commerçants épiciers. II vaut mieux les réunir en « corps structuré ». Puis se forme dans le Midi la confrérie des « pébriers » et ailleurs des poivriers, qui plus tard prennent le nom d’épiciers, car ils vendent aussi plusieurs sortes d’épices tandis que d’autres ajoutent des drogues à effets médicinales, ceux-ci prennent le nom d’épiciers apothicaires.

En 1311, il existe « six corps » de marchands qui sont classés par ordre protocolaire. Le « corps » des épiciers occupe la seconde place dans l’ordre des préséances. Ce « corps » comprend les épiciers-ciergiers, les apothicaires et les confiseurs. En théorie, chacun des ‘’corps » doit avoir le monopole des ventes relatives à ses fonctions.

Puis apparaît, en 1484, sous Charles VIII, les premiers règlements précis. Les droits et devoirs respectifs des apothicaires et des épiciers sont définis par une ordonnance. Les épiciers « sont autorisés à vendre les produits exotiques que les apothicaires utilisent pour la confection des médicaments ». Cette autorisation crée une confusion chez les Asiatiques qui ne voient peu de frontière entre les aliments et les médicaments.

Louis XII en 1514 change les pouvoirs des épiciers et des apothicaires en les rassemblant en une seule corporation « tout en précisant que: qui est épicier n’est pas apothicaire et qui est apothicaire n’est pas épicier ». D’autres changements se font au cours du siècle et Louis XIII, par lettres patentes, précise leurs droits. Des religieux, exerçant dans des établissements charitables, font des préparations pharmaceutiques comme: « Eau de mélisse des Carmes », « onguent de la mère Thècle », etc. … Ce commerce de drogues fait concurrence aux épiciers mais il est interdit en 1699.

II existe une hiérarchie dans ce « corps de marchands » qui est garanti par des membres élus, soit: jurés, gardes, bayles, consuls, doyens, prévôts, recteurs etc. … Ces jurés doivent administrer la corporation et faire l’inspection des apothicaires et des épiciers afin de contrôler la qualité de leurs marchandises et la précision de leur poids.

Pour devenir maître épicier-apothicaire il faut trois ans d’apprentissage et trois ans de compagnonnage. L’enseignement se fait professionnellement et sans moyen de contrôle de l’État. L’épicier ne fournit pas « l’acte des herbes » comme l’apothicaire est tenu de le faire, cependant il a l’autorisation de vendre des drogues simples et quatre grandes compositions: thériaque (médicament opiacé), mithridate, confections d’hyacinthe et d’alkermès (liqueur), ce qui correspond en fait à des actes pharmaceutiques. Le diplômé prête serment et reçoit ses lettres de maîtrise.

Louis XI a donné aux épiciers de Tours un blason aux armes royales. La corporation des épiciers est placée sous le patronage de Saint-Nicolas.

La corporation des épiciers est bien vue mais en 1691 survient des rivalités. Les épiciers sont alors séparés des apothicaires. D’autres difficultés surgissent et l’application de la décision est arrêtée. Cette décision devient effective en 1777, l’année de la création du « Collège de Pharmacie ». Les épiciers vendent seulement des produits alimentaires, à l’exception du sucre, denrée réservée aux apothicaires. Quant à la distillation, elle se fait par les épiciers, les apothicaires et les vinaigriers.

A partir du 18e siècle l’épicier perd de son importance. II n’assume plus les risques. A son commerce d’épices et de denrées alimentaires, il ajoute d’autres marchandises tout comme le fait l’apothicaire. L’épicier tel que nous le connaissons n’est en fait qu’un « simple revendeur ».

Bibliographie:

– P. Delaveau, « Les épices », Pans, Albin Michel, 1987, 99-102.

– Techniques pour tous, revue, 1958.

– Farley-Lamarche, « Histoire 1534-1968, Montréal, Renouveau pédagogique, 1968.

– Encyclopédie Grolier, 10 volumes, Tome IV, La société Grolier Québec Ltée, 1954.

*****

Cliquez ici pour retourner à la page d’accueil du site pour lire ou relire d’autres articles.