Madame Denise Dodier-Jacques avait écrit dans L’Entraide généalogique une série d’articles connue sous le nom Les Vieux Métiers. Cette série a été publiée il y a une trentaine d’années, en 20 épisodes échelonnés entre 1990 et 1996. Peu d’entre vous se rappellent donc de cette série qui a marqué. Pas moins de quatre de ces articles s’étaient mérités le prix Raymond-Lambert du meilleur article.

Nous avons retracé les 20 épisodes en question qui vous seront présentés graduellement au fil des prochains mois. Ce troisième article intitulé Le cordonnier a été publié il y a plus de 30 ans, soit à la fin de 1990. Il reflète donc l’état des choses à cette époque.

Madame Denise Dodier-Jacques (photo de la revue L’Entraide généalogique 1993 no. 16-4)

Temps de lecture estimé – 12 minutes

*****

LE CORDONNIER

Pour mieux comprendre le métier de cordonnier, il est bon de connaître un peu ce qu’était l’artisan-cordonnier d’autrefois; la définition et l’origine du mot; les débuts du métier; quelques formes de chaussures anciennes et leur provenance; la hiérarchie dans le métier; des chaussures du début de la colonie jusqu’à la confection industrielle; les opérations pour la fabrication des chaussures; le milieu de travail de l’artisan, son outillage et son costume; les conséquences de la non-rentabilité du métier; la changement des appellations et la transformation du métier. C’est tout au plus un survol du métier.

Le dictionnaire Simon nous définit le mot cordonnier comme suit: « (anc. franç. cordouanier, de cordouan, cuir de Cordoue). Personne qui fabrique ou répare les chaussures ».

En effet le cordonnier, artisan en cordonnerie, tire son nom de Cordoue, ville espagnole située en Andalousie. Cette ville, jadis célèbre au temps de la colonisation romaine, connaît la prospérité sous la domination arabe, puis berbère. C’est ainsi qu’attirés par la richesse de Cordoue, les meilleurs artisans s’y installent et parmi eux se trouvent des tanneurs, des selliers, des bottiers musulmans qui, par tradition, sont des plus habiles dans les métiers du cuir. Ces techniques se développent si bien que Cordoue devient une sorte de capitale mondiale de la mégisserie. Les artisans, qui importent les peaux réputées de Cordoue, veulent se distinguer de leurs confrères en se nommant cordouanier, sans que cette appellation désigne en particulier les spécialistes en chaussures.

À l’origine il s’agit, pour l’artisan, de protéger la plante des pieds. C’est ainsi que naît la sandale. Elle est peut-être la chaussure la plus ancienne et la plus simple dont l’histoire fasse mention. Cependant les formes et les espèces varient suivant les époques, les climats et les usages. Chez les Égyptiens, la sandale est faite d’une semelle, en palmier ou en papyrus, dont l’extrémité est recourbée pour la protection des orteils. Même rudimentaire, la sandale est alors le propre d’une classe privilégiée.

Puis le cuir apparaît et dès ce moment les chaussures couvrent complètement le pied et parfois la jambe. Les guerriers assyriens et babyloniens, d’après des sculptures, portent une sorte de demi-botte, probablement en cuir, tandis que la chaussure féminine semble faite de tissus brochés. Les gens du peuple ont les pieds nus. Au XIIe siècle avant J.-C., les grecs portent aussi des demi-bottes en cuir, chamois ou une sorte de brodequin avec lanières faisant sept fois le tour de la jambe. Plus tard, les fantassins armés se couvrent les jambes avec des « cnémides » en bronze et se chaussent de « crépides » cloutées; le voyageur porte la haute botte lacée: « I’endromide »; l’acteur porte le « cothurme » à semelle très épaisse.

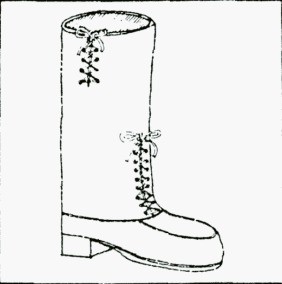

**La botte ‘’fancy’’, d’après la description faite par le cordonnier.

Vers la fin du VIe siècle avant J.-C. apparaissent et venant: de Perse le soulier plein, à bout recourbé; de Rome, quatre types de chaussures: la semelle attachée par lanières de cuir, la sandale attachée par des rubans autour de la jambe, le soulier au-dessus de la cheville et les « coliges », brodequins découpés en languettes; de la Gaule, la « galoche », souliers a grosses semelles.

Après l’an mille, les modèles de chaussure se multiplient selon la clientèle de l’artisan. Nous trouvons: I’heuse (botte avec pied ou jambière); la « pigache »; la gamache (jambière, chausse à pied coupé qui protège le bas de chausse au XVIe siècle); I’eschapin (savate); la poulaine (pointes recourbées, d’origine polonaise, au moyen âge); la socque (semelle de bois garantissant les pieds de l’humidité); la godasse; les godillots; etc …

Toutes ces formes de chaussures exigent une grande habileté de la part de l’artisan-cordonnier. Aussi, toute une hiérarchie divise le métier. En tête c’est le plus habile qui, depuis le IXe siècle, se donne le titre de cordewanier, cordouanier puis cordonnier; son assistant, « le sueur », est spécialement chargé de la couture; le « savetonnier », ouvrier moins habile, utilise que la basane (peau de mouton tannée); en bas de l’échelle c’est ‘’le savetier’’ qui fabrique ou rapièce, l’une de ces fonctions excluant l’autre, avec des cuirs de deuxième qualité.

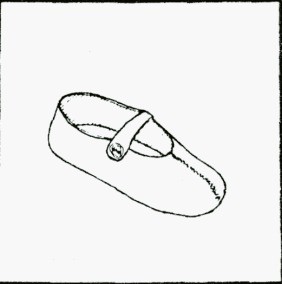

**Le ‘’nez de beu’’, un soulier d’enfant avec courroie et boutonnière

Plus près de nous, nous trouvons: la botte sauvage appelée aussi a l’occasion botte ‘’accordéon » ou « botte de beu »; les « pichous »; la botte « napoléon », modèle venant de Chicoutimi; la botte « fancy », chaussure propre et ajustée dont on se sert le dimanche et dans les grandes occasions; la botte de drave; les « souliers de boeuf » (partie inférieure de la botte sauvage) comme en exigent mes ancêtres le 31 août 1810, dans leur contrat de donation. Ils demandent pour la donatrice « trois paires de souliers de peau tannée, deux paires de souliers de boeuf tannée pour le donateur par année »; le « nez de beu » (soulier d’enfant); la botte de loup-marin; le soulier-à-quartier; etc … Avec l’évolution, au cours des siècles, les chaussures deviennent plus élégantes.

Pour confectionner des chaussures, l’artisan-cordonnier doit effectuer plusieurs opérations dont: le choix du cuir; le découpage des pièces; l’assemblage; la fixation de la semelle; le polissage; la teinture; etc … Le cordonnier travaille dans son atelier, généralement fixé au centre d’un endroit fréquenté.

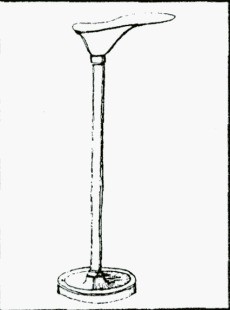

**C’est sur un support comme celui-ci, que l’on nomme pied de fer, que le cordonnier travaillera les semelles le plus aisément.

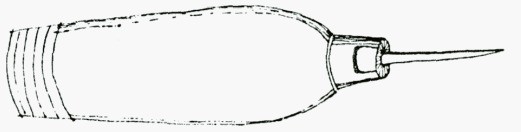

Son outillage porte le nom de « saint-crépin » en l’honneur du patron des cordonniers: St-Crépin, martyrisé en Gaule, en l’an 287, qui est fêté le 25 octobre. L’outillage se compose d’outils : de perforation, de percussion (rivoir, marteau…), de préhension (pince coupante, pince à tendre ..), de sécants (couteaux, gouges …), de lisseurs (polissoir …), de râpage (râpe à tête …), de support (pied de fer, formes …), de mesure ( calibre à réglette, compas …), des machines-outils ( machine à coudre …) et des bancs. L’artisan porte un tablier et des gants (appelés paumelles, maniques ou manicles) pour la protection des vêtements et surtout de l’épiderme au niveau des mains.

**Le pointeau, pour perforer le cuir épais, le goudrier.

La chaussure artisanale n’étant plus portée au pays, il en résulte que la confection de cet article n’existe pratiquement plus. D’ailleurs ce travail manuel n’est pas rentable.

Le cordonnier ne produit plus ou très peu de choses de façon manuelle. II limite plutôt ses activités à la réparation de chaussures ou de vêtements industrialisés.

Les appellations cordonnier et cordonnerie désignent de nos jours l’artisan qui répare et entretient les chaussures et son atelier. C’est le chausseur qui fabrique et vend des chaussures. Et si vous désirez des chaussures sur mesure, il faut aller voir le « bottier ».

Depuis le début du siècle, les outils sont sensiblement les mêmes, le travail, lui, est différent puisque le cordonnier ne confectionne plus la chaussure mais la répare simplement. C’est la fin du règne de ce métier traditionnel. La relève dans ce domaine n’est plus assurée comme autrefois, si bien que le jeune cordonnier n’apprend pas la confection de la chaussure.

‘’Le métier, s’il se meurt, se transforme’’.

Bibliographie

– Techniques pour tous, revue, 1958.

– Encyclopédie Grolier, 1O vol., tome 111, pp.227-228. 1954.

– Chouinard, Yvan, Disciple de St-Crépin, René Simard, artisan-cordonnier, Québec, Min. des Affaires Culturelles du Québec, 1977, 144p.

**Les images proviennent de : »Disciple de St-Crépin, René Simard, artisan-cordonnier; Min. des Affaires Culturelles du Québec, 1977, 144p.

*****

Cliquez ici pour retourner aux épisodes précédents de cette série.

Cliquez ici pour retourner à la page d’accueil du site pour lire ou relire d’autres articles.

__________

L’Entraide numérique est un site Web de publication d’articles publié par la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est (SGCE) ayant pour objectif le partage des connaissances de nos membres. Il se veut un complément à notre revue L’Entraide généalogique. Ce site Web publie trois fois par semaine, soit les lundis, mercredis et vendredis, sur des sujets liés à la généalogie, à l’histoire ou au patrimoine québécois. Le site est ouvert à tous, membres et non-membres de la SGCE.